„Bey einer andächtigen Musique ist allezeit Gott mit seiner Gnadengegenwart“

Johann Sebastian Bach

Seit vielen Jahrhunderten gehören Instrumente als Begleitung zum kirchlichen Gesang. Dabei reicht das Spektrum von einfachsten Instrumenten über aufwändige Tasten- und Saiteninstrumente bis hin zu dem als „Königin der Instrumente“ bezeichneten technischen und akustischen Meisterwerk: der Orgel.

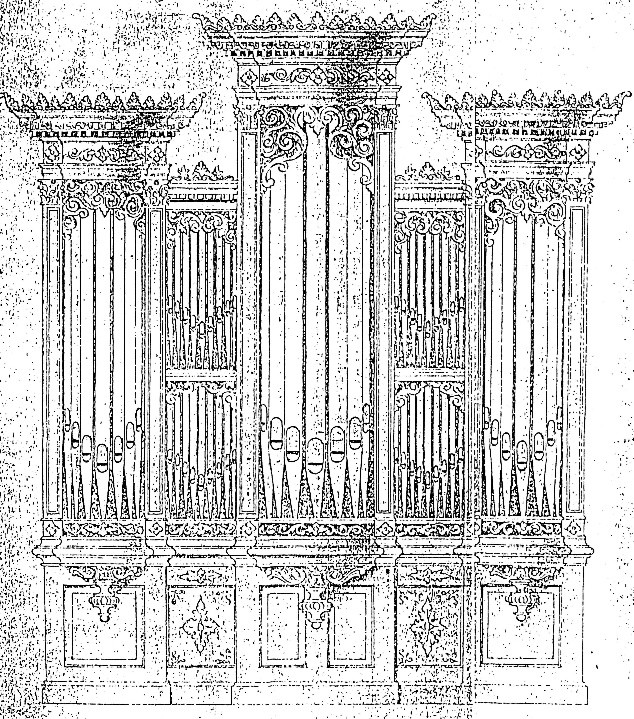

Die Geschichte der Orgeln in der Heilig-Geist-Kirche reicht fast 300 Jahre zurück. Nicht lange nach der festlichen Einweihung des von Friedrich Wilhelm I. angeordneten Neubaus am 13. November 1740 erhielt die Garnisonskirche eine schöne Orgel. Es handelte sich dabei um ein Werk der Orgelbauerfamilie Weidtmann aus Ratingen, die im Rheinland, in Westfalen und den Niederlanden aktiv war. Mit dem Erlös aus dem Verkauf dieser Orgel nach Sittard (NL) wurde 1860 eine zweite Orgel von dem Orgelbauer Wilhelm Rütter aus Kevelaer erworben, die allerdings zusammen mit der Kirche am 21. Januar 1945 vollständig zerstört wurde und von der wohl nur diese Zeichnung einer baugleichen Orgel aus der Feder des Erbauers vorhanden ist.[*]

Nach dem Wiederaufbau der Kirche war zunächst ein Harmonium in Gebrauch, das von Wilhelmine Krämer aus Issum testamentarisch überlassen wurde „bis zur Anschaffung eines neuen [Harmoniums] oder einer Orgel“. 1961 erwarb dann die Kirchengemeinde von der Orgelbaufirma Koch in Wuppertal-Barmen eine über 30 Jahre alte Orgel, die zuvor einer Baptistengemeinde in Grundschöttel-Volmarstein in der Nähe von Wetter an der Ruhr gehörte. Der Orgelsachverständige urteilte: „Das Instrument ist für Literaturspiel nur bedingt verwendungsfähig, ist aber in der Lage, den primären Anforderungen des Gottesdienstes Genüge zu leisten.“ (Eumann, 1964).

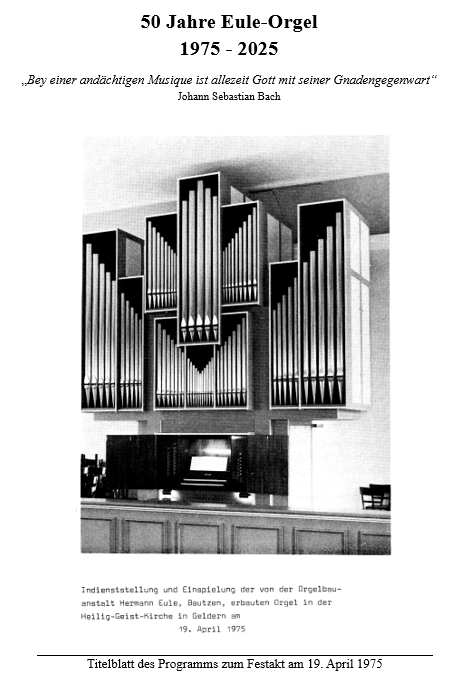

1972 setzten dann konkrete Planungen für einen Orgel-Neubau ein. Die Vergabe des Auftrags erfolgte schließlich im Oktober 1973 zum Preis von 91.300,- DM an die Firma „Hermann Eule Orgelbau“ in Bautzen, in der Firmengeschichte das Projekt 453 seit Gründung im Jahr 1871. Die Bauzeit betrug 1 ½ Jahre und die Ausführung weist ein interessantes Detail auf: das Register Subbaß 16‘ im Pedal verwendet die 30 Pfeifen aus der 1961 erworbenen Orgel. Die Pfeifen wurden zur Integration in den Neubau unter den damals schwierigen Bedingungen des Transitverkehrs nach Bautzen verbracht und kehrten dann mit dem gesamten Neubau wieder nach Geldern zurück. Sie sind heute im Prospekt der Orgel auf der linken und rechten Seite sowie oben in der Mitte zu sehen.

Der Aufbau der Orgel erfolgte im Februar und März 1975, die Abnahme am 14. April 1975. Diesmal urteilte der Orgelsachverständige: „Das Instrument ist dank seiner günstigen Disposition und einer gelungenen Klanggestaltung vielseitig verwendbar und kann die Literatur verschiedener Epochen gültig darstellen. Den Gottesdienst wird es wesentlich bereichern und zu einer sicheren Stützung und Führung des Gemeindegesangs beitragen. … Das Instrument ist technisch nach den bewährten Prinzipien einer jahrhundertelangen Tradition im Orgelbau eingerichtet worden. Es verspricht damit eine nahezu störungsfreie Funktion, die dem Spieler jede Hilfe zu einem versierten, differenzierten und virtuosen Spiel gibt.“ (Eumann)

Von diesen Qualitäten konnten wir uns in vielen Konzerten und bei der Begleitung des Gemeindegesangs in den Gottesdiensten überzeugen und erfahren sie nach der umfassenden Ausreinigung und Nachintonation im Januar und Februar 2025 noch einmal intensiver.

Am 19. April 1975 konnte die Gemeinde schließlich im Rahmen eines Festkonzerts die „Indienststellung und Einspielung“ der Orgel erleben. Das Programm des Konzerts, das die klangliche Vielfalt und Dynamik der neuen Orgel eindrucksvoll demonstrierte, ist im Archiv erhalten, ebenso die Festschrift, die Orgel und Orgelerbauer vorstellte.

Diese Festschrift schloss mit einem Beitrag des damaligen Pfarrers

Otto Schieblich:

Ich will allezeit von den Gnadenbeweisen des Herrn singen, ich will von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue verkünden.

Psalm 89 (nach Hans Bruns)

An diesem Amt der Verkündigung soll unsere neue Orgel teilhaben.

Herr, hilf, daß alle Kirchen sich füllen mit Menschen, die Dich preisen, die Dein Wort gerne hören und auch danach leben zu Deinem Lobe. Möge auf diesem Orgelwerk und den guten Absichten der Erbauer Dein Segen liegen.

[*] Vgl.: Frankewitz: Die Denkmäler der Stadt Geldern, S 58; Arbogast: in Geldrischer Heimatkalender 1994, S. 157

Die Disposition der Orgel mit insgesamt 1.502 Pfeifen

| Register | Länge | Holz | Orgelmetall | ||||

| Zinnanteil | |||||||

| Hauptwerk | 1. Trompete | 8‘ | C – g‘‘‘ | 40 % | |||

| C-g‘‘‘ | 2. Mixtur | 1 1/3‘ | 4fach | C – g‘‘‘ | 73 % | ||

| 56 Töne | 3. Flachflöte | 2‘ | C – g‘‘‘ | 50 % | |||

| 4. Spitzflöte | 4‘ | C – g‘‘‘ | 50% | ||||

| 5. Oktave | 4‘ | C – g‘‘‘ | 73 % | ||||

| 6. Koppelflöte | 8‘ | C – H Eiche | c – g‘‘‘ | 30% | |||

| 7. Prinzipal | 8‘ | C – g‘‘‘ | 73 % | ||||

| 8. Pommer | 16‘ | C – h Kiefer | c‘ – g‘‘‘ | 50 % | |||

| Brustwerk | Tremulant | ||||||

| (schwellbar) | 9. Rohrschalmei | 8‘ | Aufsätze | 40 % | |||

| C-g‘‘‘ | 10. Zimbel | 2/3‘ | 3fach | C – g‘‘‘ | 73 % | ||

| 56 Töne | 11. Sesquialter | 2fach | C – g‘‘‘ | 50 % | |||

| 12. Sifflöte | 1‘ | C – g‘‘‘ | 73 % | ||||

| 13. Oktave | 2‘ | C – g‘‘‘ | 73 % | ||||

| 14. Rohrflöte | 4‘ | C – g‘‘‘ | 50 % | ||||

| 15. Prinzipal | 4‘ | C – g‘‘‘ | 73 % | ||||

| 16. Gedackt | 8‘ | C – h Eiche | c‘ – g‘‘‘ | 30 % | |||

| Pedal | 17. Lb. Posaune | 16‘ | C – f‘ Brasilkiefer | ||||

| C-f‘ | 18. Rauschpfeife | 4‘ | 4fach | C – f‘ | 73 % | ||

| 30 Töne | 19. Gemshorn | 4‘ | C – f‘ | 50 % | |||

| 20. Gedecktbass | 8‘ | C – f‘ Kiefer | |||||

| 21. Prinzipalbass | 8‘ | C – f‘ | 73 % | ||||

| 22. Subbass | 16‘ | Aus alter Orgel | C – f‘ | ||||

| Koppeln | II an I | ||||||

| II an Pedal | |||||||

| I an Pedal | |||||||

Stimmung: a‘ = 440 Hertz bei 18 Grad Celsius

Die Intonation der Orgel beschrieb der Erbauer folgendermaßen:

„Sie vereint moderne Klangerkenntnisse mit der Tradition der sächsischen Silbermann-Schule und wird den akustischen Verhältnissen des Kirchenraumes angepasst. Dabei wird Wert auf eine abgerundete singende Aussprache der Pfeifen gelegt, bei der jedes Schreien vermieden wird.“